Ausbildung zum Trainer: Trainingsdesign mithilfe von KI

[Dieser Artikel erschien erstmals im Magazin TRAiNiNG und darf nach freundlicher Genehmigung auch hier veröffentlicht werden.]

Künstliche Intelligenz transformiert Lehr- und Lernprozesse und eröffnet neue Wege für Kreativität und Personalisierung. Welche KI-Tools für Trainer relevant sind, und wie diese bereits jetzt die Ausbildung von Trainern verändert haben, lesen Sie in diesem Artikel.

Künstliche Intelligenz transformiert Lehr- und Lernprozesse und eröffnet neue Wege für Kreativität und Personalisierung. Welche KI-Tools für Trainer relevant sind, und wie diese bereits jetzt die Ausbildung von Trainern verändert haben, lesen Sie in diesem Artikel.

Die schnelle Entwicklung und Integration künstlicher Intelligenz (KI) in verschiedenen Branchen hat auch die Welt der Trainerausbildung verändert. Innovative KI-Tools bieten vielfältige Möglichkeiten, um Lehr- und Lernprozesse effizienter, interaktiver und personalisierter zu gestalten. In der modernen Trainerausbildung werden daher KI-Tools wie ChatGPT, DALL•E und diverse Video-Erstellungstools immer wichtiger. Sie dienen nicht nur als Hilfsmittel zur Gestaltung von Lehrmaterialien und Trainingsinhalten, sondern auch als innovative Mittel zur Förderung des Lerntransfers und zur Steigerung der Lerneffizienz. Die Integration von KI in die Trainerausbildung bringt sowohl für Trainer als auch für Lernende signifikante Vorteile, indem sie neue Formen des Lernens ermöglicht und gleichzeitig den Trainern hilft, mit den neuen Tools umgehen zu lernen. Eine Kompetenz, die Trainer in der Zukunft benötigen werden. Trainer haben dank dieser Tools auch neue Möglichkeiten für ihr Marketing und ihre Kundenansprache. Für die-sen Artikel haben wir bei drei Experten nachgefragt, die alle Aus- bzw. Weiterbildungen für Trainer mit KI anbieten.

Tools für Trainerausbildungen

Um einen Einblick in die aktuellen Tools zu erhalten, die von Trainern genutzt werden, hat TRAiNiNG die Experten nach den KI-Tools gefragt, mit denen sie heute schon arbeiten.

Sabine Prohaska (Geschäftsführung seminar-consult.at): »In unserer Trainerausbildung thematisieren wir unter anderen den Einsatz von KI-Tools wie ChatGPT. Dieses Tool nutzen wir beispielsweise, um Seminartitel zu generieren, als Formulierungshilfe bei der Erstellung von Handouts, beim Erstellen von Multiple-Choice-Tests oder um praxisnahe Fallbeispiele zu erstellen. Derartige Anwendungen zeigen den Teilnehmern auf praktische Weise, wie KI ihre Arbeit als Trainer bereichern und erleichtern kann. Neben ChatGPT setzen wir auch KI-basierte Video-Tools ein, die es uns ermöglichen, in kurzer Zeit hochwertige Lehrvideos zu produzieren. Einige der Lehrmaterialien, die wir in unserer Ausbildung verwenden, wurden mithilfe dieser KI-Tools erstellt. Diese Beispiele dienen nicht nur der Vermittlung von Inhalten, sondern illustrieren auch die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von KI in der Bildungsbranche. Wir testen aktuell ein KI-basiertes Tool, das ein hervorragendes Beispiel für die Verbesserung der Lernergebnisse in der Trainerausbildung darstellt. Dieses Tool, entwickelt für Trainer sowie L&D-Professionals, liefert in bestimmten Abständen kurze, etwa 2 bis 5 Minuten dauernde Übungen, die speziell darauf ausgelegt sind, leicht in den Arbeitsalltag integrierbar zu sein. Die KI des Tools passt diese Übungen individuell an, indem sie Nutzungs- und Evaluationsdaten analysiert. Dies führt zu maßgeschneiderten Herausforderungen, die die Lernenden zu selbstgesteuertem Erfolg führen. Durch die praktische Anwendung dieser täglichen Übungen werden Skills effektiv und nachhaltig verankert.«

Andrea Khom (Geschäftsführung ANKH.AT): »Aktuell arbeiten wir mit folgenden KI Tools:

- ChatGPT 4: Hier haben wir mit MyGPT einen eigenen Trainings-Designer entwickelt. Dieser unterstützt uns unter anderem beim: Planen von Trainingseinheiten, Ideen sammeln und Feindesignen von Übungen, Gestalten von Lern-Wiederholungen (Multiple Choice, Reflexions-Fragen, Lücken-Texte, …) und Gestalten des Trainingsleitfadens.

- Gamma.ai setzen wir ein für das Erstellen von Präsentationen.

- Perplexity.ai setzen wir ein für das Recherchieren von Fakten mit Quellen-Angaben.

- ChatPDF setzen wir ein für das Erarbeiten von Inhalten aus einem PDF-Dokument oder das Zusammenfassen von Studien.

- Neuroflash.ai für das Schreiben bzw. Überarbeiten von Skripten und Handouts.

- Steve.ai für das Erstellen von Lern-Videos: zum Einstimmen in ein Thema, zum Wiederholen oder für den Lern-Transfer.

- Verschiedene Bilderstellungs-Apps zum Erstellen von individuellen und Bildern, Grafiken oder Comics passend zu den Inhalten – für Präsentation und auch für Handouts.«

Anna Langheiter (Trainingsdesinger): »In mei-ner neuen Weiterbildung: ›Trainingsdesign kompakt: mit KI Trainings effizient gestalten‹ schauen wir uns den gesamten Trainingsdesignprozess an und lernen die dazu passenden Tools kennen: Das sind unter anderen

- ChatGPT/Bard für das Entwickeln von Trainings,

- DALL•E/Midjourney für die Erstellung von Bildern,

- Slidesai.io/beautiful.ai für die Erstellung von Präsentationen.

Da sich die Tools extrem schnell weiterentwickeln und auch laufend neue Tools auf den Markt kommen, geht es einerseits darum, die Grundfunktionalität der KI-basierten Tools zu verstehen und dann darauf aufbauend auch von einem zum nächsten springen zu können. Mir geht es dabei wie im Frühjahr 2020 als für die Onlinetrainings ein Tool nach dem anderen auf den Markt kam und alle ausprobiert werden wollten. Jetzt haben sich wenige wirklich gute herauskristallisiert und ich hoffe, dass es bei den KI-Tools auch zu einer gewissen Konsolidierung kommt.«

Es ist entscheidend, ein grundlegendes Verständnis für Künstliche Intelligenz zu entwickeln, anstatt sich nur auf das Erlernen spezifischer Tools zu konzentrieren. Denn wie schnell neue, verbesserte Tools auf den Markt kommen, ist fast nicht zu glauben. Auf der Seite theresanaiforthat.com werden täglich neue Tools präsentiert. Wer hier versucht, jedes Tool auszuprobieren, wird schnell an Grenzen stoßen. Das Verständnis der Mechanismen und Prinzipien hinter KI ermöglicht es jedoch, die Potenziale und Grenzen dieser Technologie besser einzuschätzen.

Training verbessern

Durch den Einsatz von KI-Technologien und -Tools können Trainingsprozesse nicht nur optimiert, sondern auch maßgeschneidert werden, um den individuellen Bedürfnissen und Lernstilen der Teilnehmer gerecht zu werden. KI-Systeme bieten eine einzigartige Möglichkeit, Lerninhalte lebendiger, interaktiver und relevanter zu gestalten. Kurz: KI kann ein Training aufwerten, wenn man weiß, wie man damit arbeitet.

Andrea Khom: »Die vielen Inspirationen von KI Apps helfen uns dabei, über den Tellerrand hinauszuschauen und z. B. Übungen neu zu gestalten und in einem anderen Kontext einzusetzen. Unser Trainingsdesigner auf ChatGPT stellt uns zwingend vorher vertiefende Fragen, um das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Das hilft dabei, breiter, tiefer, weiter und anders zu denken und danach umzusetzen. Das steigert das Lernergebnis für unsere Teilnehmer. Ein besonders spannender Aspekt ist, dass durch das strukturierte Prompten (Eingabe in das KI Tool) das Denken klarer, konkreter und präziser wird. Vor allem, wenn wir beim Prompt auffordern, VORHER noch vertiefende Fragen gestellt zu bekommen.«

Durch die Anpassung von Lehrplänen bzw. von Seminarinhalten an individuelle Lernstile und -geschwindigkeiten kann KI einen personalisierten Lernansatz bieten. Dies ermöglicht eine effektivere und zielgerichtete Ausbildung. KI- Systeme können aber genauso Lernfortschritte in Echtzeit analysieren, um Schwachstellen zu identifizieren und maßgeschneiderte Übungen oder zusätzliche Ressourcen anzubieten. Sal Khan (Gründer und Eigentümer der Khan Academy) bringt es auf Schüler bezogen schön auf den Punkt: Durch den Einsatz von KI-basierten Lernmethoden kann die Glockenkurve der Leistung von Schülern insgesamt nach rechts verschoben werden, was eine Verbesserung der Leistungen auf allen Ebenen bedeutet. Konkret heißt das: Schüler, die zuvor unterdurchschnittliche Leistungen zeigten, erreichen nun ein durchschnittliches Niveau, durchschnittliche Schüler steigern sich zu guten Leistungen, und gute Schüler erreichen ein sehr gutes Leistungsniveau. Dieses Prinzip lässt sich ebenso auf die Erwachsenenbildung anwenden.

Anna Langheiter: »Die KI kann für Trainer unterschiedliche Funktionen erfüllen. Hier sind nur einige Beispiel genannt:

- Ansprechperson für die Trainingsbedarfsanalyse: Wenn ich neue Kunden in einer neuen Branche habe, kann ich vorab die KI befragen, welche üblichen und welche zusätzlichen Fragen ich in der Trainingsbedarfsanalyse stellen soll.

- Arbeit mit Metaphern: Wenn man gerne mit Metaphern arbeitet, füttert man zuerst mit dem Thema wie z.B. Bergsteigen. Dann bittet man die KI, dieses Thema auf das Trainingsthema anzuwenden und die Metapher und das Trainingsthema abzustimmen.

- Inhalte erstellen: Mit ChatGPT und auch ResearchGPT kann man sich Themen erarbeiten lassen. Zuerst einen Überblick schaffen und dann tiefer ins Thema einsteigen.

- Rollenspiele: Wer die KI gut mit Information füttert, kann die Teilnehmer im Training und vor allem danach (!) mit Situationen versorgen, in denen die Teilnehmer z. B. schwierige Kundengespräche lösen und von der KI dann auch noch Feedback bekommen. Mit dieser Methode kann man auch den Transfer über einen längeren Zeitraum sicherstellen.«

Sabine Prohaska erzählt, wie sie konkret in ihrer Trainerausbildung mit dem Thema umgeht, und welche Einschränkungen es gibt: »Unser aktueller Schwerpunkt liegt darauf, den Teilnehmern ein fundiertes Verständnis der vielfältigen aktuellen und potenziellen Einsatzmöglichkeiten von KI zu vermitteln. Obwohl die Integration von KI-Systemen in asynchrone Lernphasen theoretisch möglich wäre, sind unsere Ausbildungsinhalte hauptsächlich auf praktische Fertigkeiten und nicht auf theoretisches Wissen ausgerichtet. Aspekte wie Gruppendynamik und präzise Kommunikation sind entscheidend für eine effektive Trainerausbildung, da sie das Fundament für den persönlichen Austausch und die Interaktion mit der Gruppe bilden. Aktuell können KI-Systeme diese komplexen zwischenmenschlichen Interaktionen und die damit verbundene Gruppendynamik noch nicht in vollem Umfang erfassen oder nachbilden. Trotz dieser Einschränkungen erkennen wir das Potenzial der KI in bestimmten Bereichen unserer Ausbildung.«

Die neue Rolle von Trainern

KI ermöglicht es, Lerninhalte stärker zu personalisieren. Trainer werden daher in Zukunft eher als Coaches fungieren, die individuelle Lernwege unterstützen und auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele jedes Lernenden eingehen. Die Inhalte werden vermutlich zunehmend daraus bestehen, Soft Skills wie kritisches Denken, Problemlösungsfähigkeiten, Kreativität und emotionale Intelligenz zu fördern.

Sabine Prohaska über die zukünftige Rolle von Trainern: »Kürzlich habe ich ein KI-Tool getestet, das in der Lage ist, umfassende Kurse zu erstellen, einschließlich der Kursbeschreibungen, der Modularisierung des Inhalts, der Bereitstellung von Videomaterial und der Integration in Lernmanagementsysteme im SCORM-Format. Und das alles war in einer beachtlichen Qualität. Nicht zuletzt diese Erfahrung hat mich dazu angeregt, über die Rolle von Trainern in einer modernen Bildungslandschaft nachzudenken. Hier meine Gedanken (oder eher Hoffnung), warum Trainer nach wie vor eine unverzichtbare Rolle spielen:

- KI kann Informationen bereitstellen, aber sie kann nicht vollständig die menschliche Interaktion ersetzen, die für das Lernen entscheidend ist.

- Während KI-Tools Inhalte standardisieren können, können Trainer auf unvorhergesehene Herausforderungen reagieren und den Lernprozess entsprechend steuern.

- Trainer können Lernende dazu anregen, kritisch zu denken, Verbindungen zwischen verschiedenen Themen herzustellen.

- Trainer bringen oft eigene praktische Erfahrungen mit, die sie ins Seminar einfließen lassen können. Sie bieten einen realen Kontext und Beispiele.

- In Bildungssituationen spielen ethische Überlegungen und menschliche Werte eine wichtige Rolle. Trainer können moralische und ethische Perspektiven in den Lernprozess einbringen und Diskussionen leiten, die über das hinausgehen, was ein algorithmisches System bieten kann.

Anna Langheiter: »Die Rolle der Trainer bleibt die gleiche, denn weiterhin sind die Lernenden im Fokus, die lebendig und nachhaltig lernen. Die Aufgabe der Trainer besteht darin, die KI als weitere Methode im Design und der Durchführung des Trainings zu verwenden, den Transfer besser zu begleiten und die KI als Unterstützung für die Evaluation einzusetzen.«

Regelmäßige Weiterbildung

Ähnlich wie in Corona-Zeiten, als sich Trainer sehr schnell Wissen über Online-Konferenztools wie Zoom und Teams aneignen mussten, sind sie jetzt gefragt, KI-Know-how zu erwerben und praktisch zu testen. Doch hier gilt es noch viel mehr als bei anderen Themen, regelmäßig dran zu bleiben, denn die Geschwindigkeit der Entwicklung ist enorm.

Sabine Prohaska gibt dazu Tipps: »Ich empfehle eine Aufteilung der Weiterbildungsstrategien für Trainer in drei Bereiche. 1. Weiterbildungen wie Online-Kurse, Workshops und Fachkonferenzen, um Grundkenntnisse zu erwerben und sich über die neuesten Trends und Best Practices zu informieren. 2. Trainer sollten neue Tools ausprobieren und mit ihrem Einsatz im Training experimentieren. 3. Austausch mit Kollegen, um neue Perspektiven und Ideen für die Integration von KI in die eigenen Angebote zu bringen.«

Anna Langheiter: »Wer Zeit und Muße hat, kann sich dem Thema selbst widmen. Gleichzeitig werden derzeit zunehmend Trainings in allen möglichen Formaten – vom E-Learning bis zum Live-Online-Training angeboten. Am besten ist ein Training, das die KI ganz speziell auf den eigenen Anwendungsfall anbietet. So kann man z. B. ein eigenes Training mit der KI entwickeln und sich dabei von Profis begleiten lassen. Und da alle anders lernen, kann ich gar nicht den ultimativen Tipp geben, ich persönlich brauche einen sehr konkreten Anwendungsfall und probiere dann, wie mir die KI bestmöglich helfen kann. Und die ist manchmal hilfreich und manchmal bin ich doch noch ohne schneller.«

Ethische Gedanken

Ein paar übergeordnete Gedanken über den Einsatz von KI im Seminarraum, sollten sich Trainer aber auch machen.

Andrea Khom: »Das Wichtigste ist: »Geben Sie Ihr Gehirn nicht an den Pforten von ChatGPT oder anderen Tools ab!« KI Tools halluzinieren und erfinden Informationen, wenn sie keine konkreten Quellen haben. Hinterfragen Sie und kontrollieren Sie die Ergebnisse. Lernen Sie davon, was gut funktioniert und verbessern Sie Ihre Fragen und Eingaben. Seien Sie niemals mit dem ersten Ergebnis zufrieden. Gehen Sie tiefer. Achten Sie darauf, dass Ihre persönliche Note erhalten bleibt – die MyGPTs bieten hier sehr gute Möglichkeiten. Seien Sie ehrlich und geben die Quellen mit an – so wie wir Fachbücher zitieren, ist es nur fair, auch KI-Tools als Quelle anzugeben. Das ist vor allem auch bei Bildern, Fotos und Grafiken wichtig.«

Sabine Prohaska: »Die ethischen Überlegungen bei der Nutzung von KI reichen von Datenschutz und Privatsphäre über die Gewährleistung von Fairness und Vermeidung von Voreingenommenheit in KI-Systemen bis zur Frage der Zugänglichkeit und Inklusion aller Lernenden.«

Fazit

Die schnelle Entwicklung und Integration von KI in die Trainerausbildung hat zahlreiche positive Effekte. KI-Tools eröffnen neue Möglichkeiten, Lehr- und Lernprozesse zu optimieren und individuell anzupassen. Es gilt jedoch, ethische Überlegungen wie Datenschutz, Fairness und Zugänglichkeit zu berücksichtigen. Insgesamt bereichert KI die Trainerausbildung signifikant und eröffnet neue Perspektiven für das Lernen und Lehren.

Ihnen gefällt, was Sie lesen? Sie möchten mehr darüber erfahren, wie man Trainings besser gestaltet? Melden Sie sich einfach zum Newsletter an und verpassen Sie keinen Beitrag mehr!

[Tipp]

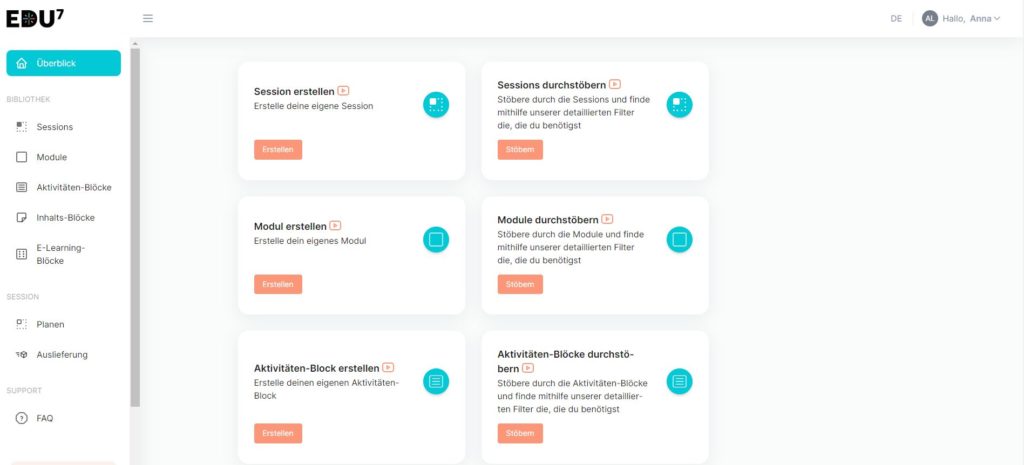

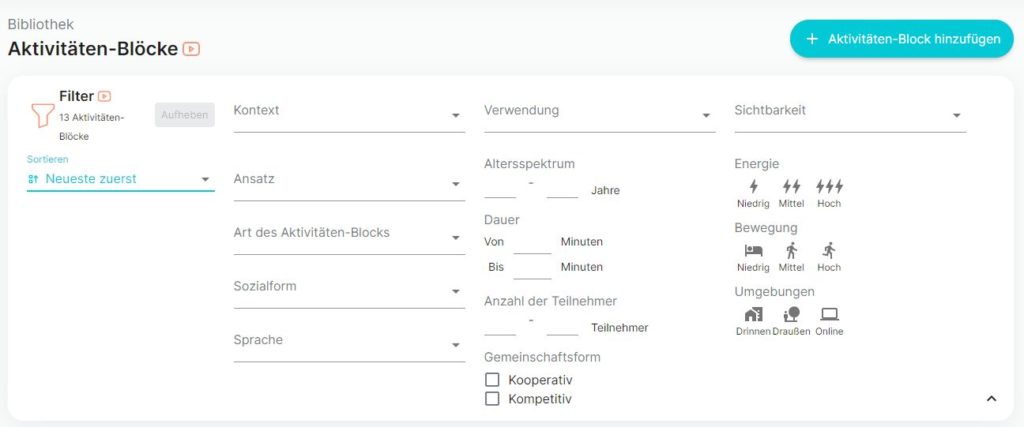

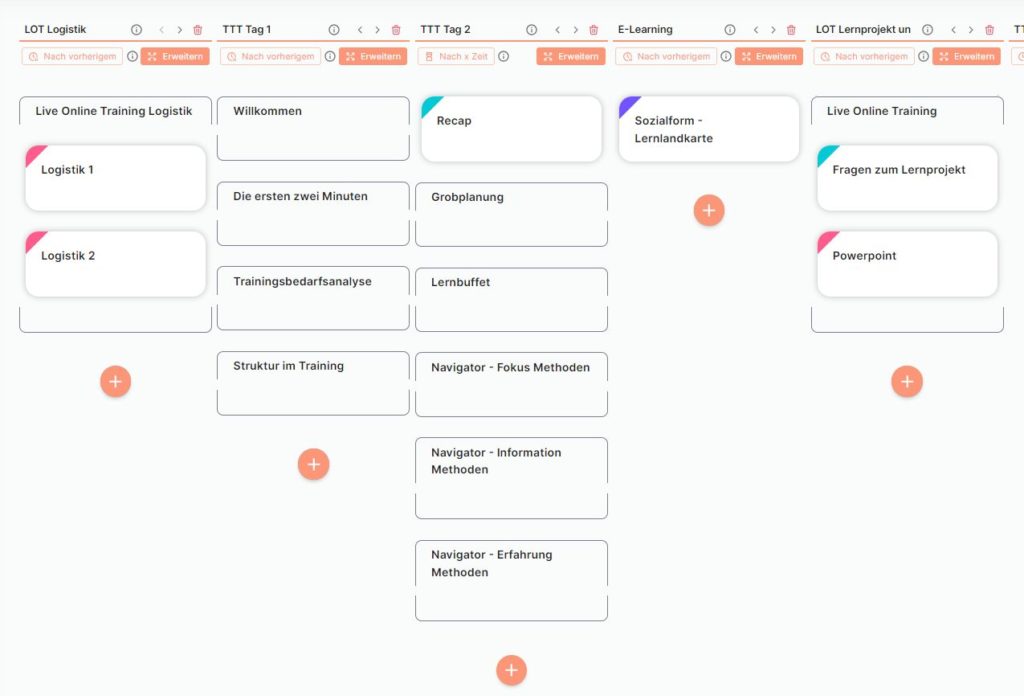

[Tipp] Weiterbildungsformate strukturiert planen, erfolgreiche Module wiederverwenden, Sessions mit Kolleginnen und Kollegen teilen – das sind nur einige der Funktionen der Plattform

Weiterbildungsformate strukturiert planen, erfolgreiche Module wiederverwenden, Sessions mit Kolleginnen und Kollegen teilen – das sind nur einige der Funktionen der Plattform